响应数字化转型战略,聚焦学生核心素养培育

AIGC时代人工智能与数字素养通识课建设研讨会在校举行

11月15日,由人民邮电出版社和我校共同主办的AIGC时代人工智能与数字素养通识课建设研讨会在我校举行。来自全国各高校的200余位专家教授、教育工作者齐聚首义,共同探讨AIGC时代人工智能与数字素养通识课程的核心知识体系构建、教学模式、质量保障及相关领域的前沿研究。人民邮电出版社教育出版中心总经理李海涛,我校副校长李桂兰、校长助理王洪波出席,信息科学与工程学院院长梁意文及班子成员和师生代表参加。

李桂兰致辞。她简要介绍了学校办学历史、理念、规模和主要成绩,特别介绍了我校信科学院自2024年开设《人工智能应用基础》通识课,覆盖全校39个专业,通过案例教学,构建“基础认知+应用场景+伦理思辨”的三维课程体系,将数智素养培育融入人才培养全过程的实践经验。她指出,本次研讨会以AIGC时代人工智能与数字素养通识课建设为核心议题,既精准响应国家教育数字化转型的战略部署,更直面数字时代如何培育人的核心素养的教育命题。她希望以本次研讨会为契机,搭建思想交流的桥梁、资源共享的平台、合作创新的联盟,汇聚学界、业界、教育界多方力量,共同为培养具有数字思维、创新精神和社会责任感的时代新人贡献力量。

李海涛在致辞中介绍了人民邮电出版社的发展历程、服务宗旨、出版范围、组织架构和主要成绩,重点介绍了出版社在人工智能通识和数字素养课程建设中,秉持名师名校领衔打造、内容覆盖各学科领域、AIGC为教学资源赋能的理念,始终致力于为课程和教材赋能的探索实践。同时,为配合人工智能通识课程的整体研发、教材出版和学校应用,出版社正在开发的人工智能在线实训平台即将上线,该平台可为教师授课提供辅助和支撑。最后,他希望教育界同仁与出版社携手,共同为人工智能课程推广做出努力和贡献。

本次研讨会邀请清华大学电子工程系长聘教授、博士生导师王生进,武汉大学信息管理学院二级教授、博士生导师、武汉大学图书馆副馆长黄如花,华中师范大学博士生导师何秀玲教授,湖北工业大学计算机学院院长、大数据与人工智能产业学院(湖北省现代产业学院)执行院长叶志伟教授,武汉大学二级教授、我校信息科学与工程学院院长梁意文,湖北第二师范学院教务处副处长杨鹤教授,能力工场创始人兼CEO卢学裕等作主题报告。

王生进以《具身智能与协作机器人关键技术》为题,从具身与协作、协作关键技术、未来研究:人形机器人+大模型、具身智能研究现状与课题等四个方面,重点阐述了其团队在人像态势计算、通用视觉感知、语义理解、物体操控四个方面的研究及成果,包括行人再识别、跨场景目标检测、视觉语言推理等关键技术突破,以及相关技术在服务、工业等场景的应用。报告还展望了人形机器人与大模型融合的发展趋势,提出当前面临的数据短缺、任务复杂度高等挑战,为相关领域研究与课程建设提供参考。

黄如花作《人工智能时代的素养教育》报告。她从国际趋势、国家战略、科研范式变革及社会需求等维度,阐释了数字素养教育的重要性,指出数字素养教育是终身学习与三大强国建设的关键抓手。她强调,数字素养教育需涵盖人工智能认知、工具运用、信息选择评价、伦理安全四大核心内容,构建多元主体协同的教育体系,并依托优质教材与专业团队提供保障。报告为高校人工智能与数字素养通识课建设提供了系统思路。

何秀玲聚焦《人工智能赋能教学新形态》主题,从内涵、路径、实践三个方面展开阐述。她指出,人工智能将从新理念、新体系、新内容、新范式、新治理五个维度重构教学形态,核心是实现人的全面发展与教育优质均衡。可通过一体化、数据化、开放化、智能化理念筑牢基础,以“五个转变”“三个协同”“三个本位” 等落地“五个新”。她介绍了本校“小雅智能教学平台” 开发应用的实践探索。该平台目前已在百余所高校常态化应用,为智能技术与教育深度融合提供了可推广的实践范例。

叶志伟在《数智化课程与数字素养培养探索与实践》报告中结合案例,阐释了数据分析需依托大数据、规避数据陷阱的核心逻辑。并介绍了本校数智化课程 “基础-进阶-创新” 三级体系,通过项目式学习、跨学科整合等模式培养学生数据思维与实践能力。他还分享了研究生论文分析系统、能力画像系统等实践成果,提出未来应推动校院协同、校企合作,让专业与通识课程互补,通过实践赋能学生数字素养的展望。

梁意文作《人工智能通识教育之浅见》报告,为跨学科通识课落地提供了清晰思路。他结合图灵测试等理论与实践案例,阐释人工智能的本质与发展脉络,指出通识教育应避开深奥算法,以故事化方式普及知识。他强调,人工智能通识课程需贴合不同学科学生需求,针对性定制教学方案,兼顾通识广度与学科深度,聚焦工具应用与问题解决,助力学生就业与学术能力提升。

杨鹤以《数智时代师范院校计算机类人才培养模式的探索与实践》为题,紧扣师范院校特色,以强信念、能创新、善实践为人才培养目标,通过优化课程、强化引领、创新评价,构建“政校企”协同育人机制,依托赛校融合提升学生学习能力,为人工智能与数字素养通识课建设开辟了新思路。

卢学裕从行业视角出发,以《智能涌观,教育新篇:一个AI+教育创业者的思考与实践》为题,结合自身创业经历,分享了大模型在理解、生成、交互等方面的智能涌现优势,指出AI正从工具向学习伙伴升级。他介绍其团队打造的个性化AI教育产品。他还围绕高校人才培养与社会需求衔接、未来人才核心竞争力等问题提出思考,为技术与教育融合提供新思路。

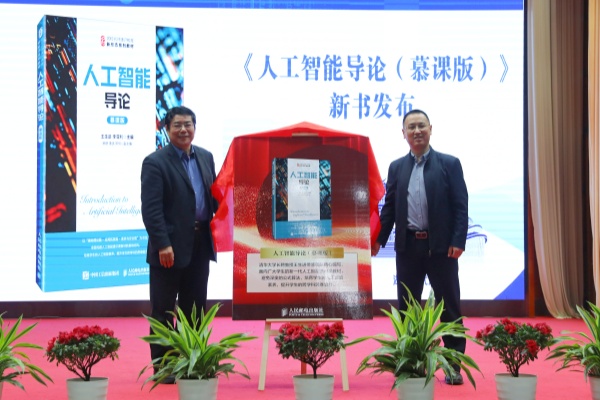

会上,《人工智能导论(慕课版)》《数字素养与技能导论(慕课版)》新书发布。李海涛、王长进、黄如花为新书发布揭幕。

梁意文作总结讲话。他表示此次研讨会开启了高校对人工智能时代教育的深度探索,7位专家的报告从多元视角展现了AI的时代影响。他表示,武昌首义学院信科学院将全力支持民办高校人工智能相关专业通识课程建设,助力行业协同发展。

此次研讨会汇聚了高校教育专家、企业技术研发团队及出版机构代表的智慧力量,通过学界与业界的深度对话,为人工智能通识课程建设提供了可借鉴的思路和方法,为推动数智时代教育高质量发展注入了活力。

记者 王双羽 乔帅

教工通讯员 高飞

摄影 魏雪霁等

编辑 丁炜刚 赵颖