[极目新闻]荆楚好老师群星闪耀|常自掏腰包组织夏令营!他带“零基础”本科生捧回省级科创桂冠

极目新闻8月15日讯(记者 张渊 通讯员 丁炜刚)8月的武汉热浪翻涌,武昌首义学院智能系统与技术研究中心里,通信工程专业学生黄健正紧盯屏幕,反复调整多模态遥感数据的处理参数,不时抬头与指导老师杨威讨论几句。“暑假是沉淀和突破的好时候。”已拥有3项国家发明专利的黄健眼里闪着光,笑着说,“在实验室更让人踏实。”

这是杨威教授带领本科生科创团队的日常一幕。从部队退役转战高校讲台以来,他带领一群二十岁上下的“生力军”,在人工智能与遥感技术前沿闯出天地。2024年,这支“视觉感知与智能计算创新团队”成功跻身湖北省高校优秀中青年科技创新团队,成为高校里的科创“加速营”。

团队成员来自学校多个专业

课堂演绎知识翻译术

“机器学习里的K近邻算法,其实就像‘近朱者赤,近墨者黑’——判断一个样本属于哪一类,看看它周围最近的几个样本是什么类型就行。”在《机器学习》课堂上,杨威的比喻让台下学生笑了起来。

“解释复杂的神经网络,则用快递分拣系统的层级结构来类比。”通信专业江林烨同学连续两年获得中国国际大学生创新大赛湖北省赛银奖,他至今记得,第一次听到这些解释时,“那些密密麻麻的公式突然就活了!”

杨威的课堂有个铁规矩:“听得懂、记得住、用得上”,为此,他琢磨出一套“三阶实践法”。以讲授“卷积神经网络”为例:一阶任务让学生调用现成模型完成简单图像分类,先“跑起来”;二阶任务要求学生手动搭建简化模型,对比不同参数的效果,学会“拆开来”;三阶任务则给定带噪声的真实数据集,让学生设计优化策略,最终“用起来”。这位曾获国家科学技术进步二等奖和省部级科技进步一等奖的教授坚信:“人工智能不是玄学,关键是把复杂问题拆成能落地的步骤。”

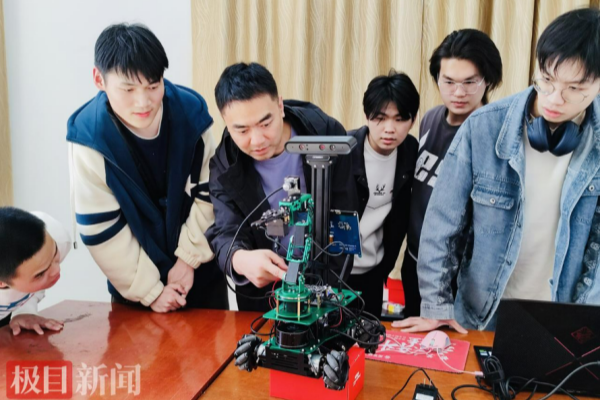

杨威(左三)正在指导学生

“杨老师从不直接给答案。”学生黄健回忆大二初入团队时的窘境——连Python基础语法都磕磕绊绊的他,面对遥感图像变化检测任务,对着满屏报错手足无措。那天下午,杨威拉过椅子坐下,没帮他改代码,而是在草稿本上画了个流程图:“解数学题要列已知条件,调代码也一样:锁定报错信息、回溯修改模块、明确预期输出,三步走,试试能不能自己找到突破口。”

在老师的引导下,黄健慢慢学会把问题拆解成“现象—可能原因—已尝试方案”的清单。“现在遇到报错,我第一反应不是慌,而是想‘这是在提醒我哪里没搞懂’。”黄健说,这种思维方式的转变,比学会任何一门技术都重要。

杨威的教学心得是:“好的教育,是让学生敢提问、会提问。”他常鼓励学生:“不会问问题的学生不是好学生。连问题都讲不明白,怎么找突破口?”

杨威正在上课

把“小白”练成科创尖兵

“机器学习课是我大学迷茫时的一道光,杨老师就是这道光的缔造者。”这是电信21级学生龚锦诚在课程总结里写下的话,也是团队里许多学生的心声。

2022年,杨威牵头成立视觉感知与智能计算创新团队时,成员多是连SCI论文都没读过的“零基础”本科生,没人想到这个由4位老师、二十几名本科生组成的队伍,会在两年后拿下湖北省高校优秀中青年科技创新团队称号。

“一个人可以走得很快,但一群人可以走得很远。”这是杨威的“打法”。他为团队设计了“训练、竞赛、创新、科研”四位一体培养模式:定期组织文献精读训练,每月开展项目复盘,鼓励学生带着问题参加竞赛,把竞赛成果转化为科研课题。

团队正在讨论人工智能算法在遥感影像中的技术运用

“他教会我们,文献查阅是找别人没解决的问题。”团队成员段佳表示,杨老师在实验设计和结果分析方面要求极为严谨,追求参数控制、数据支撑,并强调“多维度交叉验证”。“这让我从执行者变成了能独立设计方案的思考者。”段佳清晰记得,备战“挑战杯”省赛时,杨威陪他逐句修改汇报稿到凌晨,现场面对985高校的硕博团队时,自己不由得心里发怵,“别紧张,自信大方,保持微笑”,想起老师的话,段佳稳住心神,“老师给的不仅是技巧,更是底气。”如今,他已参与发表SCI论文,获国家发明专利,并拿下创新大赛省级银奖。

紧张备赛

当学生汪志斌参与开发“耕地非农化监测系统”陷入瓶颈时,杨威在团队头脑风暴中连抛三问:“传统手段哪里低效?农户实际痛点是什么?技术如何创造新价值?”学生们豁然开朗,将方案升级为“多源数据融合+智能动态识别+趋势预测预警”系统。“汇报PPT则要像‘慧眼’,让评委一眼看清你们守护耕地红线的价值,快、准、早!”杨威的叮嘱贯穿备赛全程。最终该项目斩获省级银奖。“原来创新不是天马行空,是用技术精准击中痛点。”已获2项专利的汪志斌说。

这样的突破已成团队常态。目前,团队近60名学生累计发表SCI论文20余篇,申请专利10余项,获省级以上竞赛奖20余项。教育部本科教学评估专家参观实验室时感慨:“民办院校的学生能产出这样的成果,非常了不起!”

创新创业项目答辩会

让科研课题“接”进现实

“科研不是实验室里的孤岛,要为教学输血,为学生铺路。”深耕多模态视觉智能计算领域多年,杨威主持过湖北省自然科学基金项目、高校优秀中青年科技创新团队计划项目,发表SCI论文30余篇,授权发明专利12项,其研究成果入选ESI高被引论文。

但他更看重的是如何将科研“密码”转化为教学资源:他把国家自然科学基金项目中的关键问题拆解成教学案例,让学生在课堂上就能接触前沿课题;将与中国科学院空天院、武大测绘国重等机构的合作项目,变成学生的实践课题。

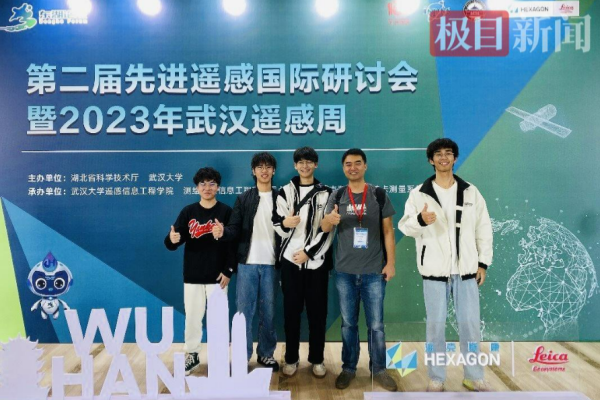

积极参加各类学科竞赛

“杨老师带我们做的‘农机来了’项目,就是把智慧农业遥感监测技术落地。”汪志斌说,这个获省级银奖的项目,从创意到系统搭建,都来自杨威参与的科研课题。“他常说‘科研要接地气’,促使我们去探索技术价值,而非死记书本知识。我们的系统能帮农民监测耕地变化,这种成就感特别真实。”

杨威要求学生大学四年完成“三个一”:发表一篇论文、获得一项专利、开发一个应用。“一开始大家觉得目标定高了,但是四年下来,有的学生甚至远远超过这个目标,老师要永远相信自己的学生,同时也要做好学生的领路人和战友,利用一切可利用的资源,让学生受益。”杨威介绍。

在去年毕业的学生中,有人考取武汉大学研究生,有人带着SCI论文成果被金融机构抢聘。“面试官盯着论文成果追问细节,那一刻我感谢杨老师的‘魔鬼训练’。”进入银行系统的洪博说。

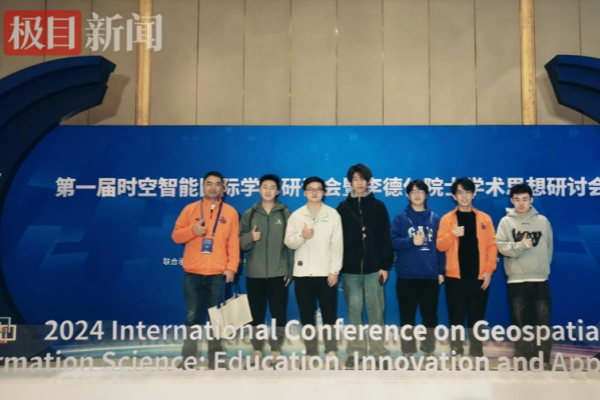

带领学生参加学术会议

在杨威看来,培养青年教师是“传火”的重要一环。青年教师王颖刚入职时,教学案例设计总显生硬。杨威邀请她听自己的课,帮她设计生活化案例;写科研项目申请书时,逐段批注修改意见;调试代码遇到问题时,即便在凌晨也会秒收到杨威信息。

王颖如今已独立主持厅局级科研项目,“杨老师说‘青年教师成长快,学生才能受益多’,这话我记在心里。”

带学生积极接触前沿动态

自掏腰包为学生多搭桥

杨威深信“学生成人成才,是天大的事”。除了指导学生打磨科研项目、备战各类竞赛外,他总想着为学生多搭几座桥:带着团队成员走进国际学术会议的现场,邀请武汉大学、华中科技大学等高校的专家来校讲座,让学生在与顶尖学者的交流中触摸专业前沿。每年暑假,他还自掏腰包组织夏令营,带着学生奔赴国家重点实验室、高新技术企业参观学习,“要让他们亲眼看看知识能变成多大的力量”。

邀请知名专家开展系列专题讲座

这份对学生的用心,体现在日常点滴中。电信20级学生毛俊爱捣鼓硬件,杨威看在眼里,主动拿出两千元买来传感器、芯片等零件,并指导他研究无人小车和智能锁。最终,毛俊获湖北省电子设计大赛二等奖。由于硬件编程能力过硬,毕业后又顺利进入一家高科技公司工作。

走访国家重点实验室

2024届毕业生张依铭至今记得二战考研时的温暖。第一次考研失利后,他坚持要再战,家长急得给杨威打电话求助。“这孩子有股韧劲,要相信孩子。”杨威不仅把自己的办公室腾出来让他复习,帮其查找资料,还联系学界大咖直接指导学生。当张依铭卡在代码调试的瓶颈时,杨威俯身一行行排查,连“梯度”写成“梯渡”的笔误都细心圈出。

最终,张依铭以高分考入武汉大学电子信息学院,家长特地从老家赶来道谢:“要不是您的坚持,孩子哪有今天。” 张依铭则说:“最打动我的不是他教我的公式,而是他明明可以只指个方向,却陪着我一点点找漏洞的耐心。”

科创“加速营”

电信18级学生李梦成曾像“断线的风筝”。毕业时迷茫无措,杨威托朋友让他到公司工作;发现他想考研,又建议“先保住生活再追梦”,帮他协调在职备考的时间;考研失利后,李梦成情绪低落,杨威拉着他长谈:“一次失败不算什么,方向对了就坚持。”最终,李梦成考上武汉工程大学研究生,提及过往,他深情流露:“杨老师有不可言喻的爱心,就像灯塔一样指引着方向,照亮着未来。”

面对采访,杨威则说:“只要能帮学生多走一步,再累也值;看到学生们成长成才,就是最大的幸福。”