同读一本书,回一封穿越时空的信

6月11日晚,“同读一本书”线下沙龙分享会于武昌校区首义书苑举行,嘉鱼校区同步线上直播。本次同读推荐书目是美学大家朱光潜先生的《给青年的十二封信》,机电与自动化学院党总支书记罗蕊、马克思主义学院教师赵立担任读指导嘉宾,图书馆周诗雨老师主持。

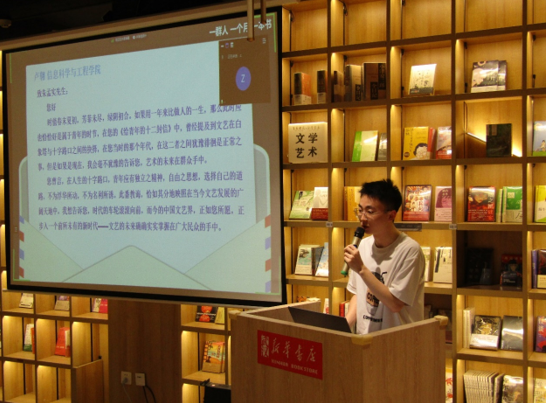

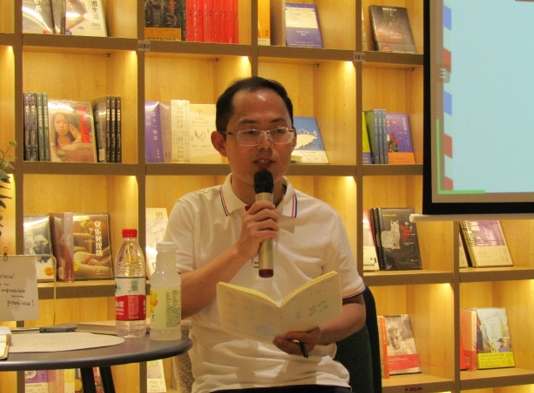

分享会在赵立老师的引读中开始。他首先提到,阅读之前要结合哲学的思考,选取正确的理由和视角来进行。虽然大家与这封“跨越百年的来信”有时间的隔阂,但无论处于哪个时代,读书都是提升自我的方式。由此,他倡议同学们多读书、读好书,发展阅读的爱好。他藉由原文的分享,引导同学们进行发散思考,由生活中的一点引发出对于整个宇宙的通达,正如读书,可以经由一点思考进而在脑中拓展出无限大的空间。

嘉鱼校区新闻与文法学院的葛力文和杨文成两位同学分享了读后的思考。葛力文同学认可信中提到的“一个人能否在课外读书,关键不在于有没有时间,而在于有没有决心”,她借安小庆《葬花词,打胶机与情书》的故事,说明养成读书习惯,贵在坚持。而对于朱光潜信中提到的“青年应当把自己摆在前台还是后台”的问题,杨文成同学借自己的回信,表达出青年应当“前台”与“后台”交替看,接受人生的不完美,并向着美好前进,寻找人生的诗和远方。武昌校区信息科学与工程学院的卢翱同学对于信中提及的“美学的十字街头”,以新时代青年的角度进行表达:文艺的未来正如朱光潜所盼,确实握在广大民众的手中。

赵立老师对三位同学的分享进行了精辟点评,并建议同学们读书的过程中要注重个人的理解,多用笔记记录想法,同时辩证的看待书中表达的观点,形成自己的阅读观。

最后,罗蕊作总结讲话中表示,人生难免遇到困难挫折,而面对困难的方式就是人思维方式的体现。思维方式上的差异并非与生俱来,而是通过后天不断的学习、总结、思考产生,阅读的意义就在于此。通过读书,能够使人跨越不同的时空,感悟不同的人生,体验不同的文化,碰撞出不同的思想。她与同学们共勉了三句话:一是多读书,培养阅读兴趣;二是读好书,养成阅读的习惯;三是善读书,培养终身读书的能力。

记者 詹焕曦

编辑 赵颖