《集成电路与器件导论》课程解锁竞赛与成长密码

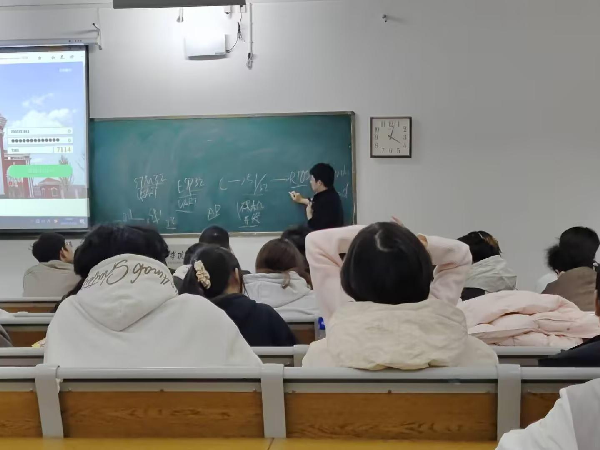

近日,在信息科学与工程学院《集成电路与器件导论》课堂上,一场别开生面的学科竞赛经验分享会激情开讲。副院长马玲、竞赛指导教师阳威、资深测评专家王军舰,以及在全国大学生电子设计竞赛中斩获佳绩的胡子豪、柴振鹏等同学齐聚一堂,以“竞赛赋能成长”为主题,为信科学子带来了一场兼具理论高度与实践温度的精彩分享,让《集成电路与器件导论》这门专业基础课成为连接知识学习与能力提升的“桥梁课程”。

学科竞赛是检验专业知识、锤炼实践能力的最佳赛场,更是学生成长成才的试金石。分享伊始,马玲向同学们系统介绍了适合集成电路设计与集成系统专业参与的核心竞赛项目——全国大学生电子设计竞赛和集成电路创新大赛。她结合赛事历史、参赛要求和获奖价值,详细解读了两项竞赛的侧重点与备赛方向,并分享了振奋人心的喜讯:在今年全国大学生电子设计竞赛中,信科学子一举斩获国家级一等奖1项、二等奖1项,省级一等奖多项,充分展现了信科学子硬核实力。课堂内掌声雷动,自豪与向往之情在学子们心中油然而生。

成绩的背后,是日夜兼程的拼搏与坚守。阳威以“青春在奋斗中闪光”为题,讲述了参赛团队鲜为人知的备赛故事。“为了攻克一个技术难题,同学们在实验室里连续奋战数十天,饿了就啃面包,累了就趴在桌上眯一会儿,有的同学甚至带着退烧药坚持调试代码。”阳威的讲述朴实有力,通过一个个具体细节,生动诠释了参赛学子“不畏艰难、精益求精”的拼搏精神,让在场同学深刻体会到“一份耕耘一份收获”的重量,更明白了团队协作、坚韧不拔在科研与竞赛中的重要意义。

王军舰结合多年测评经验,从专业视角为同学们“传道授业解惑”。他分享了竞赛中涌现的精彩作品案例,从电路设计的创新性、系统运行的稳定性等维度,剖析了优秀作品的共性特质。他强调,硬件制作中细节决定成败,如焊接时的温度控制、导线布局的抗干扰设计,“这些看似微小的环节,往往是拉开差距的关键”。王军舰还解析了测评中的核心注意事项,传授了硬件选型、电路调试的实用技巧,分享内容干货满满,让同学们对竞赛备赛有了更清晰的认知。

获奖学生代表的分享,更让现场同学产生了强烈共鸣。全国一等奖获得者胡子豪以“从菜鸟到国奖的蜕变”为题,分享了自己从初入竞赛团队的技术小白,到反复打磨作品、攻克技术瓶颈的全过程。“最难忘的是竞赛最后一天,我们的系统突然出现故障,团队三人沉着分工,连续调试16小时,终于在时间截止前完成修复。”他的分享让同学们看到了,优异成绩的取得不仅需要扎实的专业知识,更需要强大的心理素质和团队协作能力。

省级一等奖获得者柴振鹏结合自己近期在企业的实习经历,分享了竞赛与职场衔接的重要性。他表示,自己在竞赛中培养的解决问题的能力、严谨的逻辑思维,让他在实习中能够快速适应岗位需求;在竞赛中吃过的苦,让他在工作中能上手快、抗压力强。他的分享让同学们深刻认识到,学科竞赛不仅是斩获荣誉,更是未来职业发展的重要“加分项”。

此次活动不仅让同学们全面了解了学科竞赛的价值与备赛要点,更通过榜样的力量激发了同学们的学习热情和竞争意识。马玲表示,学院将持续深化“以赛促教、以赛促学、以赛促改”育人模式,依托各类学科竞赛平台,为学生搭建实践成长的舞台,助力更多学子在专业领域绽放光彩,为集成电路产业发展输送更多高素质人才。

通讯员 韩洁

编辑 张璐